Segar Bugar: Meramu Masa Lalu, Mengimajinasikan Masa Depan

Oleh: Gregorius Jasson | Rabu, 11 Desember 2019

Ada yang berbeda dalam pameran arsip konservasi dari Pusat Dokumentasi Arsitektur (PDA) pada 24 Oktober-24 November 2019 lalu. Selain arsitektur, sejumlah materi sejarah dalam medium lain turut ditampilkan, mulai dari koleksi foto lawas, ilustrasi poster dan iklan, kliping karikatur, artikel surat kabar, buku-buku, hingga replika patung. Empat karya seni instalasi video juga disisipkan, menampilkan subjek dan citra terkait kehidupan sehari-hari pada objek konservasi di Jakarta.

Gagasan awal pameran ini bermula dari duet maut punggawa PDA, Ria Febriyanti dan Nadia Purwestri. Mereka merespon tawaran yang diberikan oleh DutchCulture dalam menyambut 400 tahun hubungan Indonesia-Belanda. Alih-alih menyajikan pameran yang hanya fokus pada peninggalan kolonial, Ria dan Nadia tertarik untuk menelisik isu konservasi dari kaca mata lain. Mereka mengajak kolaborator di luar skena arsitektur untuk menafsir ulang koleksi arsip dan dokumentasi yang sudah dikerjakan PDA sejak 2002. Oleh karena itu, Rux dipilih sebagai kolaborator yang dipercaya untuk memproduksi sekaligus mengkurasi pameran. “Kami ingin pameran ini populer, bisa diterima publik yang lebih luas”, tantang Ria Febrian.

Ayos Purwoaji, salah satu kurator pameran, memaknai proyek ini sebagai refleksi atas berbagai wacana konservasi yang terjadi di Indonesia. Bersama Rifandi Nugroho, Segar Bugar dipilih sebagai judul utama. Pemilihan kata itu bukanlah tanpa alasan. Mereka melihat kegiatan konservasi sebagai usaha untuk memulihkan "kebugaran" imajinasi pada berbagai situs bersejarah yang ada. Dengan racikan yang sesuai konteks masing-masing, khasiat konservasi yang sejalan dengan kebutuhan bisa didapatkan, seperti ketika kita meminum jamu.

Pameran Segar Bugar juga menyoroti kompromi dan adaptasi kegiatan konservasi dari masa ke masa, yang tidak lepas dari pengaruh agenda rezim di tiap zaman. Lewat konservasi, penguasa membangun memori publik, menyeleksi apa yang perlu diingat dan dilupakan dari masa lalu. Berangkat dari hipotesa ini, kurator memetakan sejarah konservasi di Indonesia dalam empat babak: periode Hindia Belanda (1920an – 1942), masa pendudukan Jepang (1942-1945), awal kemerdekaan (1945–1960-an), dan pasca orde baru (1970-an–sekarang).

Kesadaran untuk mendokumentasikan warisan sejarah, temuan arkeologis, dan kebudayaan mulai muncul menjelang akhir kolonialisme Belanda pada abad ke-19. Ditandai dengan digunakannya medium fotografi untuk dokumentasi sejak 1850an, disusul pendirian lembaga ilmu pengetahuan pertama pada tahun 1910, dan penerbitan Undang-Undang No. 238 tahun 1931 yang mengatur Pelestarian Monumen Bersejarah (Monumenten Ordonnantie) di Hindia Belanda.

Tak berhenti di kalangan elit-cendikiawan, pemerintah kolonial juga berusaha menggapai publik lewat hajatan kebudayaan, seperti Kolonial Expo Semarang (1914), Pameran Agrikultur Magelang (1924), serta publikasi jurnal ilmiah Djava Instituut. Segala cara dilakukan untuk membekukan temuan bersejarah sebagai koleksi milik mereka. Meskipun pada akhirnya usaha-usaha tersebut meluntur ketika Jepang mengokupasi Indonesia dan wilayah lain di Asia Tenggara.

Di bawah komando militer Jepang, ingatan kolektif masyarakat diseleksi ulang. Nama-nama jalan dan tempat berbahasa Belanda diganti menjadi Bahasa Indonesia atau Jepang, monumen-monumen dan tugu-tugu kolonial diruntuhkan, dan bangunan-bangunan publik dialihfungsikan. Seperti yang terjadi pada kawasan situs Candi Borobudur, tempat ini dijadikan arena di mana Pasukan Berani Mati Indonesia diasah kepiawannya dalam bertempur. Begitu pula Gereja Imanuel, bangunannya dikonversi menjadi tempat persembahan terhadap arwah pahlawan yang mati di medan perang. Meski tak banyak membuat bangunan baru, pada bangunan yang lama justru Jepang menanamkan ingatan baru.

Agenda konservasi kembali berubah drastis pasca kemerdekaan Indonesia. Di bawah kepemimpinan Sukarno, penghancuran monumen dan bangunan kolonial kerap terjadi di ibukota. Strategi pembebasan ingatan ini disusul pelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana, berupa pembangunan proyek-proyek publik seperti seperti Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno (1955-1962), Bundaran dan Hotel Indonesia (1958-1962), Masjid Istiqlal (1962-1978), Lingkar Semanggi (1958-1962), Monumen Nasional (1961-1975), dan Pusat Perbelanjaan Sarinah (1963-1965). Rangkaian pembangunan nasional itu dilakukan demi menunjukan kekuatan dan identitas Indonesia yang baru merdeka di mata dunia.

Selepas Orde Baru, wacana konservasi tidak lagi tunggal. Berbagai pihak, baik pemerintah, instansi swasta, komunitas, maupun masyarakat umum, berupaya mengimajinasikan ulang objek-objek bersejarah dengan beragam narasi. Sebagian melakukan konservasi sebagai upaya formal untuk merajut ulang kenangan masa lalu, seperti yang dilakukan Ali Sadikin dalam proyek konservasi dan revitalisasi Kota Tua Jakarta 1972 serta konservasi yang dilakukan JOTRC pada tahun 2015-2016. Sebagian lainnya melakukan konservasi lewat laku, mengingat rasanya, meskipun tidak terlalu mementingkan bentuknya. Seperti yang dilakukan Komunitas Sepeda Ontel Kota Tua, anak-anak muda yang membuka usaha di bangunan lama, atau komunitas-komunitas lain yang menjadikan lokus sejarah sebagai pusat kegiatan.

Terakhir, yang tak kalah penting sebagai daya tarik pameran ini, beberapa seniman mencoba menginterpretasi ulang sejarah konservasi ke dalam medium lain. Reza Afisina dan Iswanto Hartono membuat video yang merespon impresi pendudukan Jepang. Di sisi lain, Raslene membuat proyeksi tiga video di layar cekung, diambil dari potongan-potongan film berlatar kota Jakarta pada tahun 1950 hingga 1960an. Di belakangnya, Angga Cipta memproyeksikan secara interaktif perkembangan jaringan jalan di Jakarta dari sejak didirikannya Batavia. Sedangkan Ari Rusyadi menutup pameran dengan video dokumenter berjudul “Everyday Heritage”, berisi percakapan dan tangkapan gambar kehidupan sehari-hari pengguna bangunan bersejarah di Jakarta.

Pada akhirnya, terlepas dari gejolak dinamika agenda konservasi yang telah terjadi, Segar Bugar menantang pemahaman publik tentang praksis konservasi arsitektur di Indonesia. Alih-alih menegaskan, publik dan pelaku konservasi diajak mempertanyakan kembali wacana-wacana yang sudah ada: Narasi pelestarian seperti apa yang benar-benar sesuai dengan karakter masyarakat kita? Kenapa kita harus melakukan konservasi dengan mengembalikan bentuk aslinya semetara ingatan tentangnya tidak lagi utuh?

--

Produksi

Pusat Dokumentasi Arsitektur

Kurasi dan Desain

Rux

Program

DutchCulture, with the support of the Kingdom of the Netherlands

Didukung Oleh

Museum Bank Indonesia

Koordinator Proyek

Nadia Purwestri

Koordinator Acara

Febriyanti Suryaningsih

Kurator

Ayos Purwoaji

Rifandi Septiawan Nugroho

Seniman

Angga Cipta

Ari Rusyadi

RAIH (Reza Afisina & Iswanto Hartono)

Raslene

Peneliti

Eko Mauladi

Trisha Karina Lahu

Desain Grafis

Muhammad Iqbal

Arief Zulfikar

Desainer Pameran

Studio.talk

Produksi Pameran

SERRUM

Dokumentasi dan Tim Dukungan

Dien Nurhayati

Fairuz Alfira Sayyidah Salsabila

Galuh Anisa Putri

Kemaludin Sumintardja

Martinus S. Cahyono

Ummu Indra Pertiwi

Yasmin Zahra Azizah

Administrasi

Esti Handayani

Muniyarti Jakub

| JUDUL | Infografis Sejarah Konservasi di Jakarta dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Suasana ruang terakhir dalam Pameran Segar Bugar. Tampak dalam foto: Infografis perkembangan kegiatan konservasi di Jakarta sejak tahun 1850 hingga sekarang dari Pusat Dokumentasi Arsitektur, furnitur karya Studio.Talk. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Video dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seniman: Ari Rusyadi; Proyek: Everyday Heritage; Deskripsi: Video dokumenter berdurasi 19 menit 19 detik ini menggambarkan keseharian para pelaku usaha di Kawasan Kota Tua Jakarta dan bagaimana para pelaku usaha ini memaknai serta mempraktikkan konservasi sejarah dalam bisnis mereka. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Video dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seniman: Ari Rusyadi; Proyek: Everyday Heritage; Deskripsi: Video dokumenter berdurasi 19 menit 19 detik ini menggambarkan keseharian para pelaku usaha di Kawasan Kota Tua Jakarta dan bagaimana para pelaku usaha ini memaknai serta mempraktikkan konservasi sejarah dalam bisnis mereka. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Suasana keramaian pengunjung dalam ruang babak konservasi era 1970'an-sekarang pada Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Tampak dalam foto: ruang instalasi video dokumenter Everyday Heritage karya Ari Rusyadi. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Album foto dokumentasi kegiatan konservasi situs Candi Borobudur pada masa Hindia Belanda; koleksi Pusat Dokumentasi Arsitektur. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Deskripsi pengantar babak konservasi era 1970'an-sekarang, furnitur karya Studio Talk Design, dan koleksi fotografi milik Pusat Dokumentasi Arsitektur. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

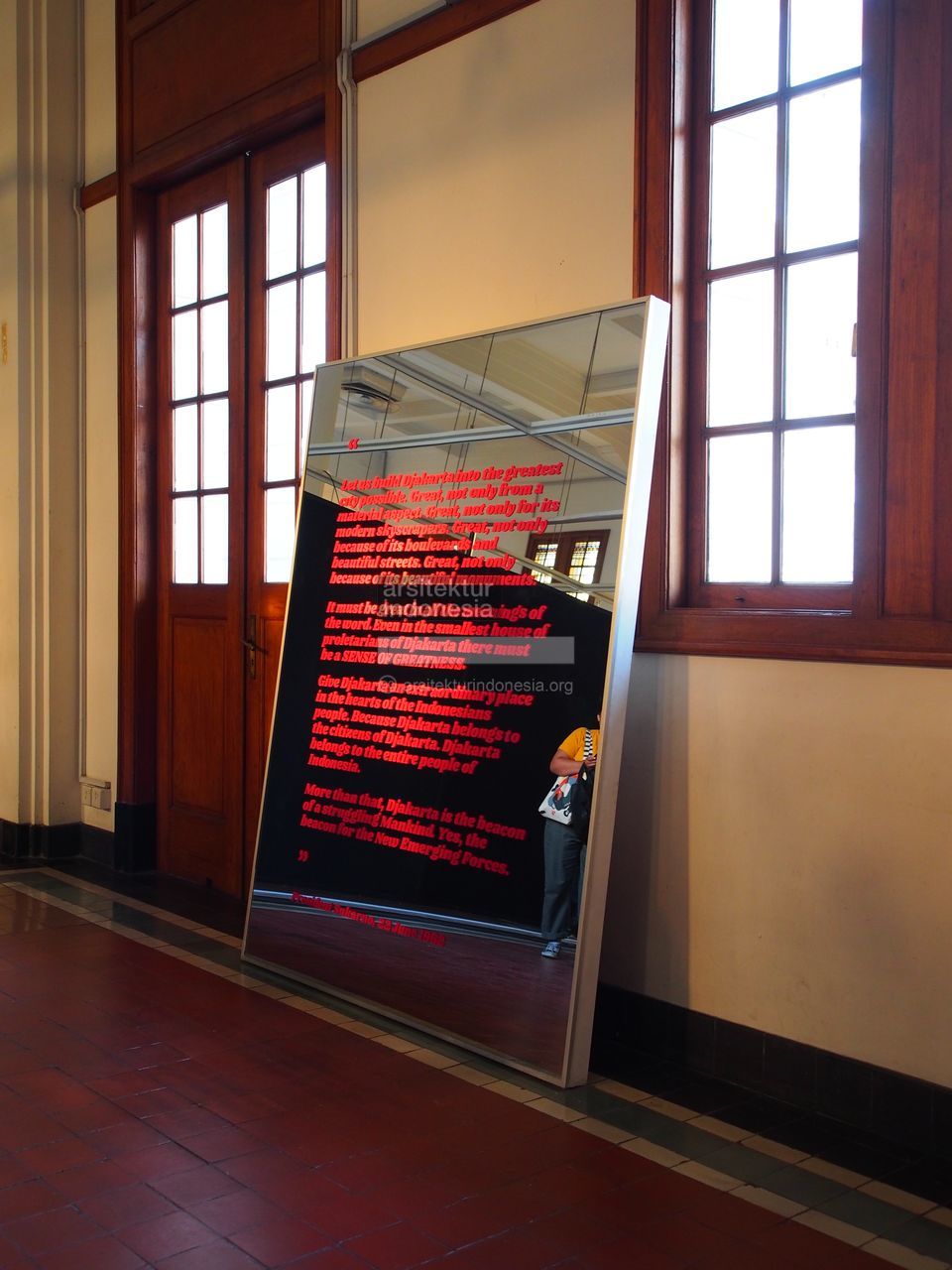

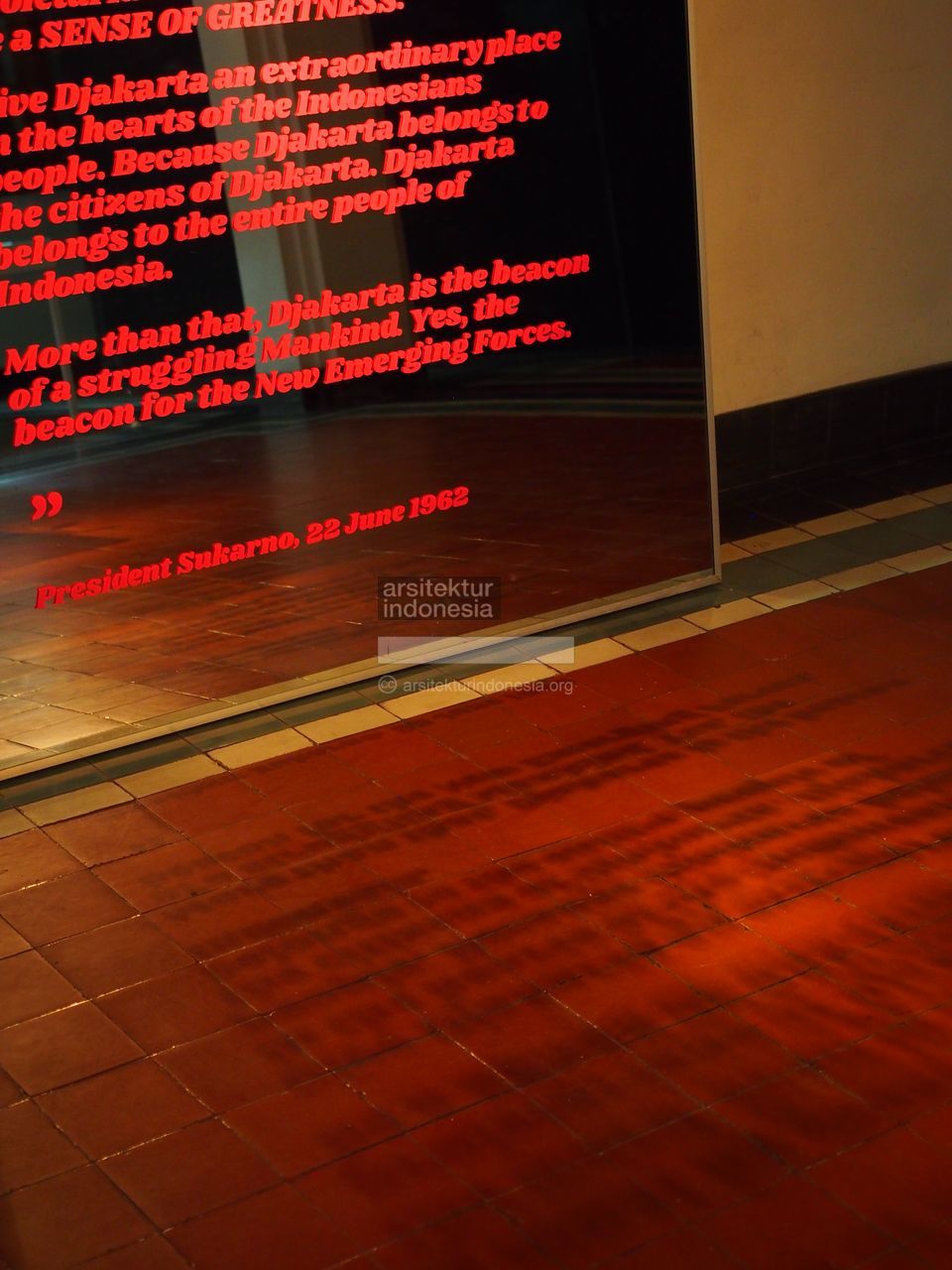

| JUDUL | Instalasi karya dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Instalasi karya seni berupa stiker di atas medium cermin, tentang pesan Presiden Sukarno kepada Henk Ngantung untuk mempercantik wajah kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1962. Dipamerkan pada ruang babak konservasi era pasca kemerdekaan. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Para pengunjung sedang mengamati dokumentasi kegiatan konservasi era pasca kemerdekaan milik Karya Jaya dan Pusat Dokumentasi Arsitektur (M. Ali) dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Para pengunjung sedang mengamati koleksi foto dokumentasi kegiatan konservasi era pasca kemerdekaan milik Karya Jaya dan Pusat Dokumentasi Arsitektur (M. Ali) dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Suasana keramaian pengunjung dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Tampak dalam foto: deskripsi pengantar ruang pamer babak konservasi di era pasca kemerdekaan. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Koleksi cetak grafir di atas akrilik beberapa bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Jakarta. Atas (kiri ke kanan): Museum Gajah, Gedung Cipta Niaga, Museum Bank Indonesia. Tengah: Kementerian Keuangan, Gereja Katedral Jakarta. Bawah: Museum Sejarah Jakarta, Gereja Immanuel, Stasiun Jakarta Kota. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seorang pengunjung tengah berswafoto di depan salah satu instalasi seni dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. Tampak dalam foto: miniatur Monumen Patung Dirgantara karya Edhi Sunarso. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Deskripsi Ruang Babak Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Deskripsi pembuka tentang berbagai wacana konservasi era pendudukan militer Jepang dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Para pengunjung sedang mengamati koleksi foto dokumentasi kegiatan konservasi di Hindia-Belanda milik KITLV dan Pusat Dokumentasi Arsitektur dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Para pengunjung sedang mengamati koleksi foto dokumentasi kegiatan konservasi di Hindia-Belanda milik KITLV dan Pusat Dokumentasi Arsitektur dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Koleksi cetak grafir di atas akrilik beberapa bangunan bersejarah peninggalan Belanda di Jakarta. Atas (kiri ke kanan): Gedung Cipta Niaga, Museum Bank Indonesia; Tengah: Gereja Katedral Jakarta; Bawah: Gereja Immanuel, Stasiun Jakarta Kota. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Interaksi antar dua pengunjung di dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Video dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seorang pengunjung tengah menyaksikan video dokumenter Everyday Heritage karya Ari Rusyadi dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Video dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seorang pengunjung tengah menyaksikan video dokumenter Everyday Heritage karya Ari Rusyadi dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Para pengunjung sedang mengamati koleksi foto dokumentasi era pendudukan militer Jepang milik Pusat Dokumentasi Arsitektur dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seorang pengunjung tengah membaca dokumen-dokumen Jurnal Java Instituut dan Peraturan Monumenten Ordonantie koleksi Kemendikbud dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Suasana ruang koleksi sejarah konservasi di era pendudukan militer Jepang (1943-1946) dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Suasana ruang pamer babak konservasi pasca kemerdekaan. Tampil dalam foto adalah beberapa miniatur monumen patung karya Edhi Sunarso yang dibangun di Jakarta. Dari kiri ke kanan: Monumen Pembebasan Irian Barat, Monumen Selamat Datang, Monumen Dirgantara. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Koleksi miniatur beberapa monumen patung karya Edhi Sunarso yang dibangun di Jakarta. Depan: Monumen Dirgantara. Tengah: Monumen Pembebasan Irian Barat. Belakang: Monumen Selamat Datang. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Koleksi foto dokumentasi pembangunan beberapa Proyek Mercusuar milik Presiden Sukarno pasca kemerdekaan, koleksi Karya Jaya dan Pusat Dokumentasi Arsitektur (M. Ali). |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Koleksi foto dokumentasi pembangunan beberapa Proyek Mercusuar milik Presiden Sukarno pasca kemerdekaan, koleksi Karya Jaya dan Pusat Dokumentasi Arsitektur (M. Ali). |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Suasana ruang koleksi babak konservasi di era pendudukan militer Jepang (1943-1946) dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Koleksi Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Miniatur patung Monumen Selamat Datang (karya Edhi Sunarso) yang turut ditampilkan dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Video dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Seniman: Angga Cipta; Proyek: Sense of Greatness 03 - Weg en Straat; Deskripsi: Instalasi video ini memperlihatkan perkembangan dan perubahan tata ruang kota Jakarta dari berbagai masa, dimulai sejak pendiriannya sebagai pelabuhan Sunda Kelapa hingga menjadi kota megapolitan masa kini. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Karya dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Instalasi karya seni berupa stiker di atas medium cermin, tentang pesan Presiden Sukarno kepada Henk Ngantung untuk mempercantik wajah kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1962. Ditampilkan dalam ruang babak konservasi era pasca kemerdekaan. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Instalasi Karya dalam Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Instalasi karya seni berupa stiker di atas medium cermin, tentang pesan Presiden Sukarno kepada Henk Ngantung untuk mempercantik wajah kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1962. Ditampilkan dalam ruang babak konservasi era pasca kemerdekaan. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |

| JUDUL | Suasana Pameran Segar Bugar 2019 |

| DESKRIPSI | Perwakilan dari Lembaga Kebudayaan DutchCulture sedang mengamati koleksi cetak grafir beberapa bangunan bersejarah peninggalan kolonial di Jakarta yang ditampilkan dalam Pameran Segar Bugar di Museum Bank Indonesia, Jakarta. |

| KREDIT |

Produksi: RUX/SERRUM Desain: Studio.Talk Program: Pusat Dokumentasi Arsitektur |

| TERBITAN | 24 Oktober - 24 November 2019 |