Harjono Sigit: Generasi Baru Arsitek Jawa Timur

Oleh: Rifandi S. Nugroho | Selasa, 4 Sepember 2018

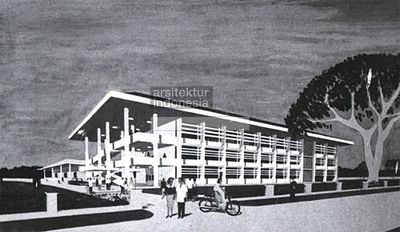

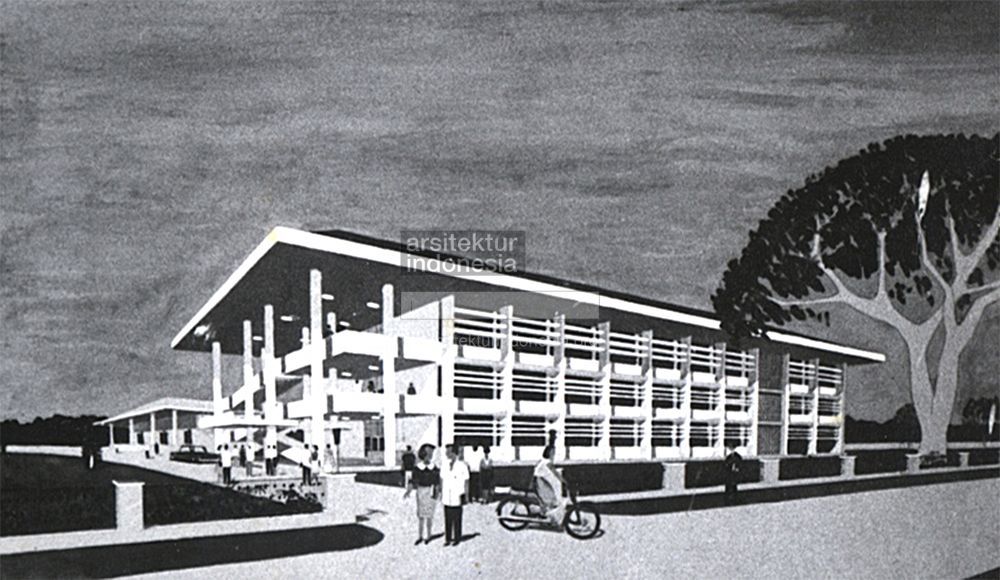

Harjono Sigit baru saja resmi menjadi insinyur lulusan jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB), ketika diminta merancang Gedung Pusat Penelitian dan Auditorium Semen Gresik di Jawa Timur pada tahun 1964. Salah satu bagian bangunan itu, yang berupa kotak besar, tampak melayang dari kejauhan, dinaungi selembar atap yang digantung pada sebilah busur beton raksasa di atasnya. Bagian lantainya diangkat oleh kolom-kolom pilotis berbentuk huruf V, beradaptasi pada kondisi kontur tapak, menyisakan ruang kosong untuk parkir kendaraan di bagian bawah. Selebihnya, khas kebanyakan arsitek sebayanya: bertanggung jawab dalam merespon iklim tropis—memperbanyak daerah bayangan dan menjauhkan jendela dari terpaan cahaya matahari langsung—dengan repetisi sirip penahan matahari dan kanopi beton.

Proyek pertama Harjono tergolong besar dan menantang untuk dikerjakan seorang arsitek fresh graduate. Namun, pada bangunan itu, Harjono tidak sekedar menyelesaikan persoalan fungsi dan komposisi estetis bangunan saja. Ia mendorong lebih jauh kemampuan dirinya dalam membaca konteks, menjelajah pemahaman, mengkalkulasi, dan mengartikulasikan cara menerapkan sistem struktur bangunan yang tidak biasa di lapangan. Sebuah keberanian yang secara konsisten ia lakukan hingga menjadi karakter khas yang dapat dibaca pada karya-karya lainnya.

Kelihaiannya dalam bermain struktur merupakan buah hasil gemblengan di bangku kuliah. Kurikulum pendidikan arsitektur di ITB di awal tahun 1960-an mengarahkan mahasiswa pada keterampilan rancang bangun yang utuh—mulai dari ilmu konstruksi bangunan dasar, ilmu-ilmu pasti, mekanika teknik, mekanika bahan, konstruksi kayu, baja, beton bertulang, hingga kemampuan estetik seni rupa, pencahayaan, ventilasi, akustik, dan ilmu bentuk—yang merupakan uraian komplit dari dasar kompetensi ilmu seni dan ilmu bangunan. Tidak heran jika rata-rata mahasiswa menghabiskan waktu enam hingga tujuh tahun untuk memenuhi seluruh prasyarat kecakapan tersebut. Harjono Sigit sendiri butuh waktu enam tahun untuk menyelesaikan pendidikannya, dengan nilai-nilai yang menonjol pada bidang-bidang eksakta.

Kita dapat membaca kembali penjelajahan ilmu rancang bangun Harjono Sigit pada karya-karyanya yang lain sepanjang dekade 1960 hingga 1980 di Jawa Timur. Seperti penerapan struktur pilotis pada kantor Penggilingan Padi PT. Mentras Pasuruan (1967), struktur balok beton ekspos pada Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Surabaya (1967), struktur kayu bentang panjang pada Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan Randublatung (1968), struktur cangkang conoida pada atap gerbang masuk Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur (1972), struktur hyperbolic paraboloid pada atap pintu masuk lobby dan tangga dengan bordes melayang pada pasar atum Surabaya (1977-1982), struktur pondasi hyperbolic paraboloid pada bangunan Masjid Petrokimia Gresik (1981), dan elemen-elemen tropis pada bangunan dengan skala yang lebih intim seperti Taman Kanak-Kanak Perhutani Randublatung (1968), Kantor Pemangku Kehutanan KPH Jatirogo (1972), dan Guest House Perhutani KPH Jatirogo (1972). Dalam rentang penjelajajahan dua dekade, struktur terus diartikulasikan sebagai elemen yang menonjol dalam sebagian besar karya-karyanya.

Harjono Sigit kembali ke Jawa Timur selepas lulus kuliah pada bulan Maret tahun 1964. Jumlah arsitek yang tersedia di Jawa Timur saat itu berbanding terbalik dengan maraknya proyek pembangunan, hal itu lah yang mendorongnya untuk bergegas kembali Surabaya, kota di mana ia terbiasa menghabiskan waktu liburan semasa sekolah. Bersama kakaknya, ia mendirikan biro konsultan perancangan dengan nama CV. Bina Wisma yang berkantor di Jl. Pucang Anom Timur nomor 11. Pada saat yang sama, ia juga mendapatkan tawaran dari rekan sejawatnya di ITB, Ir. Djelantik, yang ketika itu mengemban tugas dari Rektor ITS sebagai ketua Panitia Pendirian Fakultas Teknik Arsitektur ITS, untuk merintis format penyelenggaraan pendidikan arsitektur pertama di Surabaya.

Para arsitek dari berbagai jawatan pemerintah seperti PU Bina Marga, PU Cipta Karya, Pelabuhan Tanjung Perak, Kepolisian, dan kantor pendaftaran tanah ditarik sebagai tenaga pengajar di fakultas itu. Belakangan, turut bergabung pula Ir. Johan Silas, Ir. Setiadi, Ir. Sunjoyo, dan Ir. Harry Winarno Kwari sebagai tenaga pengajar dan kemudian diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Terhitung sejak 1 September 1965, aktivitas pendidikan arsitektur pertama di Surabaya dimulai. Pada sebuah Gudang beratap seng yang gerah, dengan dinding anyaman bambu, dan alas lantai plesteran semen, mereka memulai kegiatan belajar dan mengajar dengan apa adanya. Peristiwa G30S/PKI yang terjadi setelahnya pun menghambat aktivitas awal pendidikan, sehingga tahun pertama perkuliahan baru dapat selesai setelah satu setengah tahun kemudian.

Sebagai tokoh, Harjono Sigit lebih dikenal sebagai ayah dari Maia Estianty dan cucu dari Oemar Said Tjokroaminoto ketimbang praktiknya sebagai arsitek. Harjono pun tidak merasa dirinya pantas dikenal. Bertolak belakang dengan Friederich Silaban yang mengklaim ia bukan arsitek biasa, Harjono berkata sebaliknya: “Saya tidak berbakat menjadi arsitek terkenal, karena bangunan yang saya rancang biasa-biasa saja.” Namun, melihat keberaniannya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak mudah, baik dalam praktik maupun pilihan karir, rasanya tidak berlebihan untuk menyebut dirinya sebagai arsitek yang tidak biasa. Menjadi salah satu pembawa kebaharuan dalam skena praktik arsitektur modern di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dari situ kiprahnya dimulai. Dari merentangkan sebilah busur, hingga mendidik generasi baru arsitek Jawa Timur.

Arsip Harjono Sigit merupakan koleksi foto-foto karya bangunan, dokumen gambar, dan potret diri sepanjang dekade 1960 hingga 1980-an.

| JUDUL | Ilustrasi Rancangan Gedung PPS Semen Gresik |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | PPS Semen Gresik, Pusat Penelitian Semen (PPS) dan Auditorium Semen Gresik |

| DESKRIPSI | Ilustrasi Rancangan Gedung Pusat Penelitian Semen dan Gedung Pertemuan Semen Gresik, Jawa Timur karya Harjono Sigit |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Arak-Arakan Wisuda ITS di Depan Gedung Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Perum Perhutani Divisi Jawa Timur, Kantor Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur |

| DESKRIPSI | Foto arak-arakan wisuda ITS Surabaya di depan bangunan Direksi Perhutani Divisi Regional Jawa Timur rancangan Harjono Sigit |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1972 |

| JUDUL | Pasar Atum |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Pasar Atum, Pasar Atum |

| DESKRIPSI | Foto bangunan Pasar Atum Tahap I-IV di masa awal karya arsitek Harjono Sigit |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1977-1982 |

| JUDUL | Kantor Penggilingan Padi PT. Mentras |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Kantor Penggilingan Padi PT. Mentras Sukorejo, Penggilingan Padi PT. Mentras |

| DESKRIPSI | Foto tampak luar bangunan gudang penggilingan padi PT. Mentras di masa awal karya Harjono Sigit. |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1967 |

| JUDUL | Kantor Penggilingan Padi PT. Mentras Sukorejo |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Kantor Penggilingan Padi PT. Mentras Sukorejo, Penggilingan Padi PT. Mentras |

| DESKRIPSI | Foto bagian lantai dasar dan tangga Kantor Penggilingan Padi PT. Mentras, Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1967 |

| JUDUL | Ilustrasi Gedung Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Balaikota Samarinda, Balaikota Samarinda |

| DESKRIPSI | Arsip repro ilustrasi rancangan Gedung Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur karya Harjono Sigit |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1973 |

| JUDUL | Gedung Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Balaikota Samarinda, Balaikota Samarinda |

| DESKRIPSI | Foto Gedung Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1973 |

| JUDUL | Gedung Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Balaikota Samarinda, Balaikota Samarinda |

| DESKRIPSI | Foto bagian luar bangunan Balaikota Samarinda, Kalimantan Timur |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1973 |

| JUDUL | Guest House Perhutani KPH Cepu, Jawa Tengah |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Guest House Perhutani KPH Cepu, Guest House Perhutani KPH Cepu |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Ilustrasi Kantor Pusat IKIP Surabaya (Tidak Terbangun) |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Arsip repro ilustrasi rancangan Kantor Pusat IKIP Surabaya karya Harjono Sigit yang tidak terbangun |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Foto Harjono Sigit |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Foto Harjono Sigit sewaktu masih mahasiswa, mengawasi pembangunan rumah Gusti Nurul di Bandung |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1958-1964 |

| JUDUL | Meninjau Gambar Perspektif Gedung PPS Semen Gresik |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | PPS Semen Gresik, Pusat Penelitian Semen (PPS) dan Auditorium Semen Gresik |

| DESKRIPSI | Harjono Sigit, Ir. Djelantik, Ir. Hari Winarno Kiwari bersama para istri sedang mengamati gambar perspektif Gedung Pusat Penelitian Semen dan Gedung Pertemuan Semen Gresik karya Harjono Sigit |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Meninjau Gambar Perspektif Gedung PPS Semen Gresik |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | PPS Semen Gresik, Pusat Penelitian Semen (PPS) dan Auditorium Semen Gresik |

| DESKRIPSI | Foto Rektor ITS Ir. Marseno (kiri), Ir. Djelantik (tengah), dan Harjono Sigit (kanan) melihat gambar perspektif PPS Semen Gresik karya Harjono Sigit |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Orasi Ilmiah Harjono Sigit |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Foto orasi ilmiah Harjono Sigit pada Dies Natalis ITS ke-7 |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1964 |

| JUDUL | Foto Diri Harjono Sigit |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Foto diri Harjono Sigit dalam acara ramah tamah Dies Natalis ITS ke-7 |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1964 |

| JUDUL | Tim Masterplan Surabaya 1965-2000 |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Rapat tim masterplan Surabaya 1965-2000, Harjono Sigit tergabung di dalamnya |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Penandatanganan Surat Kerja Sama Fakultas Teknik Arsitektur ITS dengan Pemerintah Kota Surabaya |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Penandatanganan Surat Kerja Sama Fakultas Teknik Arsitektur ITS dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk tim penyusunan masterplan kota Surabaya 1965-2000 |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1965 |

| JUDUL | Foto Diri Harjono Sigit |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Foto diri Harjono Sigit dan Ir. Djelantik singgah di Taipei, dalam perjalanan pulang dari Kongres UIA di Mexico tahun 1978 |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 1978 |

| JUDUL | Sidang Tugas Akhir Mahasiswa ITS |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Foto suasana sidang Tugas Akhir mahasiswa ITS. Dalam foto tersebut terdapat ilustrasi bangunan kantor IKIP Surabaya karya Harjono Sigit yang tidak terbangun. |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| JUDUL | Foto Diri Harjono Sigit |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| DESKRIPSI | Harjono Sigit bersama beberapa rekan staff pengajar dan mahasiswa Fakultas Teknik Arsitektur ITS selepas sidang Tugas Akhir |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| JUDUL | Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Laboratorium Penelitian Kimia Surabaya, Laboratorium Penelitian Kimia |

| DESKRIPSI | Foto Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya |

| KREDIT |

Arsip Kami-Arsitek-Jengki Foto Wahyu Gunawan |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Laboratorium Penelitian Kimia Surabaya, Laboratorium Penelitian Kimia |

| DESKRIPSI | Foto Laboratorium Penelitian Kimia di Jalan Jagir Wonokromo |

| KREDIT |

Arsip Kami-Arsitek-Jengki Foto Wahyu Gunawan |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Struktur Busur Gedung PPS Semen Gresik |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | PPS Semen Gresik, Pusat Penelitian Semen (PPS) dan Auditorium Semen Gresik |

| DESKRIPSI | Struktur Busur penggantung atap Gedung Pusat Penelitian Semen dan aula serbaguna Semen Gresik |

| KREDIT |

Arsip Kami-Arsitek-Jengki Foto Wahyu Gunawan |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Pasar Atum |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Pasar Atum, Pasar Atum |

| DESKRIPSI | Foto Pasar Atum Surabaya tahap I pada tahun 2015 |

| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Pasar Atum |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Pasar Atum, Pasar Atum |

| DESKRIPSI | Foto tangga dengan bordes melayang pada ruang dalam Pasar Atum Surabaya pada tahun 2015 |

| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung, Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung |

| DESKRIPSI | Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung, Cepu, Jawa Tengah |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung, Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung |

| DESKRIPSI | Foto Gedung Pertemuan Pemangku Kehutanan, Randublatung, Cepu, Jawa Tengah |

| KREDIT | Arsip Kami-Arsitek-Jengki |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Guest House Perhutani KPH Jatirogo |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Guest House Perhutani KPH Jatirogo, Guest House Perhutani KPH Jatirogo |

| DESKRIPSI | Foto Guest House Perhutani KPH Jatirogo, Bojonegoro |

| KREDIT | Arsip Harjono Sigit, Surabaya |

| TERBITAN | 2015 |

| JUDUL | Guest House Perhutani KPH Jatirogo |

| ARSITEK | Harjono Sigit |

| PROYEK | Guest House Perhutani KPH Jatirogo, Guest House Perhutani KPH Jatirogo |

| DESKRIPSI | Foto ruang dalam Guest House Perhutani KPH Jatirogo, Bojonegoro |

| TERBITAN | 2015 |